Había estado durmiendo mal toda la semana; los petardos y el bullicio a horas intempestivas le desvelaban constantemente. Tampoco ayudaba la mala costumbre —que adquirió apenas un mes antes— de despertarse a las dos de la madrugada, casi siempre engalanada con unos ojos más propios de un búho en plena actividad de caza. Si lograba (re)conciliar el sueño, lo hacía por pocas horas, así que alrededor de las cinco volvía a salir de los brazos de Morfeo como poseída por alguna fuerza ajena a su voluntad. Y entonces se levantaba.

Sus días se volvieron brumosos, con la atención a medias y una concentración que había dejado un doloroso vacío. No podía leer, no podía escribir y era incapaz de seguir las conversaciones en las que pretendía participar. Por no hablar del tartamudeo que tenía la maldita manía de boicotear sus comentarios. Así que dejó de hablar.

Se acabó convirtiendo en un espectro que vivía a medias, ni del todo despierta ni del todo dormida. Perdió el hambre, las ganas de hablar y la sonrisa. Aquella acusada falta de sueño diluía su existencia y minaba su moral.

Los días pasaron y ella seguía sin poder dormir. La frustración y el enfado iban en aumento. Lo único que se mantenía omnipresente era el ruido de los petardos. Tal vez ese profanador del silencio se había convertido en una suerte de faro que le avisaba de si dormía o no. Además de desquiciar a los pobres perros que aullaban de miedo y dolor ante tan indiscretas celebraciones.

Cada vez que abría los ojos buscaba el reloj, para ver si había conseguido dormir un poco más en esa ocasión. Pero no. Así que empezó a abandonar su cama todos los días a las cinco. Cogía su manta de franela azul y se preparaba un té humeante y especiado, un verdadero compañero capaz de caldearla desde dentro.

Se sentaba en el sofá, al lado de la ventana; podía oír a la gente gritando y riendo, los petardos resonaban en la lejanía, aunque ella no escuchaba. Tan solo miraba al cielo durmiente, vestido de la más hermosa noche negra. Y esperaba.

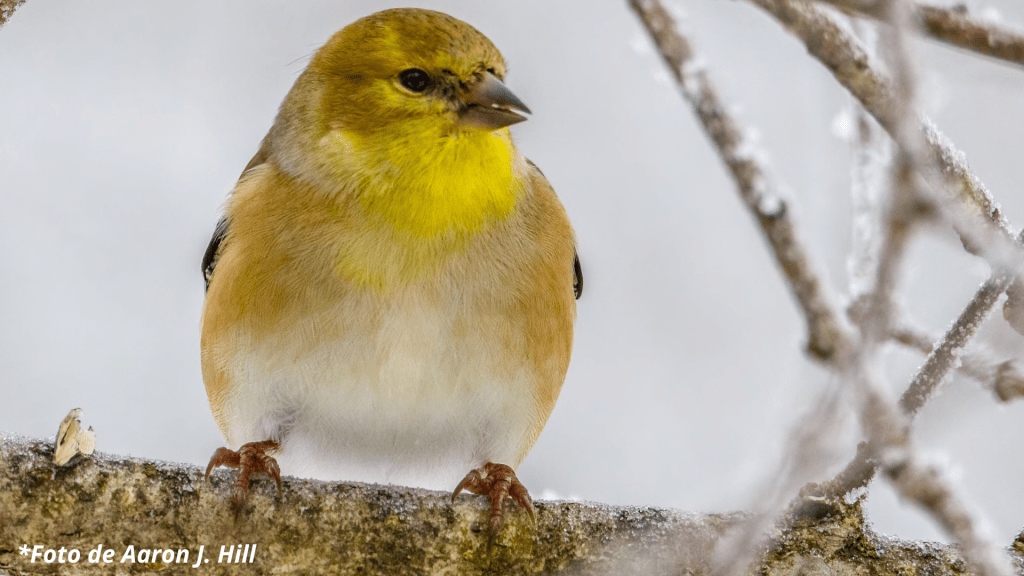

Esperaba para ver nacer el día, para ser testigo de los primeros rayos del sol. Le gustaba observar cómo se teñían las ramas desnudas de los árboles con tonalidades anaranjadas que contrastaban con la escarcha del invierno. Le encantaba ver saltar a los gorriones con aquella energía tan suya, piando y hablando entre ellos para compartir la alegría de ver de nuevo la luz del amanecer.

Mientras acababa de beber su té, escuchaba cómo las voces humanas se atenuaban hasta desaparecer, sustituidas por los trinos de jilgueros y mirlos. El cielo se despertaba y mudaba sus ropas negras por los más bellos tonos rosados y dorados de la mañana.

Tras ocho amaneceres, depositó la taza vacía sobre la mesa; todavía olía a jengibre, clavo y canela. Dejó la manta de franela a un lado mientras se levantaba y se acercó al gélido cristal. El paisaje era el mismo, pero ella se sentía distinta, plena. Tanto, que no se dio cuenta de que su reflejo sobre la ventana recogía su sonrisa, aquella que había perdido tantas noches atrás.

Inhaló, como si pudiera absorber la vida que se desarrollaba más allá de las celebraciones de la gente. La sonrisa seguía fija en su rostro cuando se apartó de la ventana y regresó al sofá. La balada de la naturaleza continuaba abrazándola cuando el insomnio la abandonó y logró dormirse profundamente. Los petardos cesaron de cantar.

T.

Con las manos en las letras © 2023 by Tania Suárez Rodríguez is licensed under CC BY-NC-ND 4.0