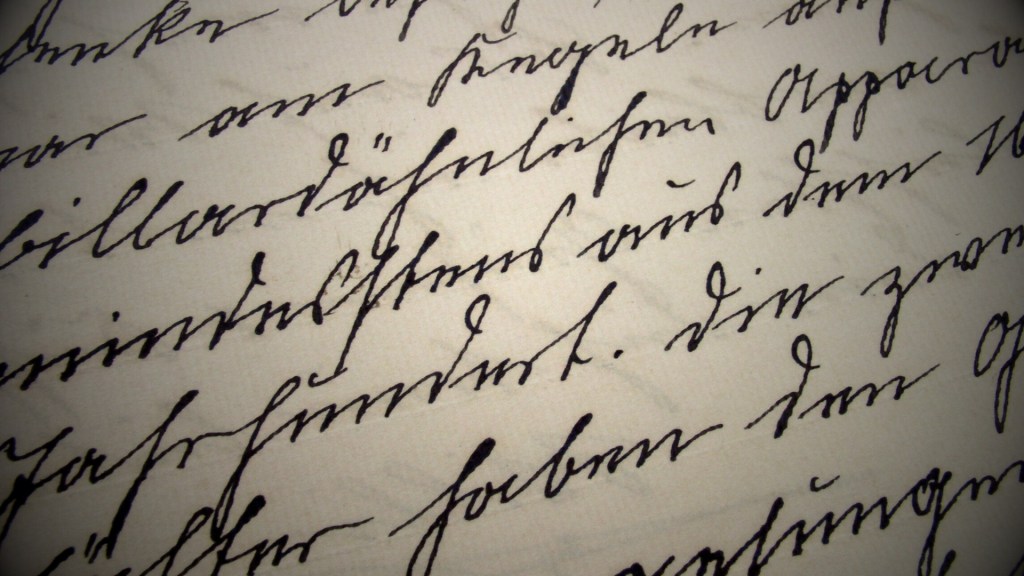

Las palabras tienen poder. Una fuerza capaz de cambiar realidades, de destruirlas, modificarlas, doblegarlas. No lo vemos, pero ahí está, al acecho: la caricia subrepticia de aquellas palabras que no se llegan a pronunciar; el puño diamantino que con letras quiebra la piel hasta golpear el alma; el ácido corrosivo que deforma irreversiblemente la realidad hasta tornarla irreconocible…

Las palabras nos afectan y pueden convertirse en un arma peligrosa. Ya decía Edward Bulwer-Lytton que «la pluma es más poderosa que la espada» (frase citada por el Joker de Nicholson y que se me grabó de pequeña). No es un tópico más, pues encierra una verdad inconmensurable. Y es que solo hace falta leerse un puñado de distopías para ver que siempre —me atrevo a decir que casi sin excepción— el gran afectado de todo totalitarismo es la palabra. Obviamente, la humanidad y toda forma de vida constituye el grueso de víctimas, pero los ataques comienzan por pervertir, mutilar y reformular su principal medio de comunicación, es decir, la palabra. Cambiar cómo contamos la realidad, cómo pensamos, nos comunicamos y nos narramos es una estrategia muy potente y demasiado efectiva. La censura es tan solo una de sus formas, cada vez más presente, he de decir. Aunque tampoco hay que limitarse a buscar entre las páginas de ficción, la propia historia abunda en ejemplos de esta dictadura de la aniquilación y prostitución de la palabra; sin embargo, no es por ahí por donde quiero llevar estas líneas.

Quiero utilizar esta suerte de ensayo para reflexionar sobre el poder que tienen las palabras, no solo dentro de regímenes autoritarios y en distopías (tema que me reservo para otra ocasión), sino más bien en las conversaciones más arbitrarias y aparentemente anodinas que pueda tener cualquier persona en la actualidad. Es un tema ambicioso, porque hay infinitos matices que me darían para un libro tan extenso como el de Los ensayos de Montaigne, así que es posible que haga varias entregas que dialoguen entre ellas. Al igual que él —que Montaigne—, no es mi intención moralizar, adoctrinar ni aspirar a resolver el mundo ni mucho menos, sino simplemente pensarlo, pensarme en él y con él; pero, sobre todo, tratar de entender cómo funciona esta sociedad interconectada hoy, entendernos como «seres narrativos» y comunicativos y, tal vez, entenderme a mí también en el proceso. Quizá a alguien le resuenen mis palabras o quizá no, quién sabe.

Estas reflexiones vienen motivadas por un episodio de autocrítica y autovaloración reciente. Cuando algo sucede en mi vida que tiene un impacto para mí, me gusta «agarrar» la experiencia, analizarla y ver cómo he actuado yo, cómo me he sentido y qué repercusiones puede tener esa experiencia en mi realidad. Sucede que, durante una de las clases del máster, un profesor nos dijo que era «imposible que un narrador fuera también un buen poeta» y que «solo había contadas excepciones» en el mundo de las letras. El impacto que dicha frase tuvo sobre mí fue mayúsculo. Sobre todo si tenemos en cuenta que yo misma aspiro a escribir diversos géneros: narrativa, poesía, ensayo, cuento… Todo lo que lleve letras, vamos. Lo que más me llamó la atención fue no tanto lo que dijo, sino la sacudida que ese conjunto de palabras me ocasionó. Hablando claro: fue como si alguien me hubiera soltado una hostia sin previo aviso. Porque aquella frase, de alguna manera, rompía mis aspiraciones y sueños. Como si mi mundo, en ese instante, fuera un espejo que caía al suelo y estallaba en infinitos pedazos. O yo lo sentí así en aquel momento.

Así pues, pasé por toda una serie de fases. Primero experimenté un dolor asfixiante, de los que anclan tus pies al suelo y redoblan la fuerza de la gravedad, para que no puedas levantarte una vez te caes; de los que anudan tus pulmones y los meten en una máscara de gas a la que alguien oprime el conducto de respiración para que no entre ni salga el aire. Un dolor invisible, pero absolutamente tangible para quien lo padece; un dolor afilado cual katana, que aniquila las ganas de seguir intentándolo porque descubre que todos sus sueños son imposibles, irrealizables, «contra natura».

Cuando pasa el shock inicial y se empieza a caer el velo de las palabras pronunciadas, la razón empieza a tomar el relevo (¡menos mal!). O quizá es la esperanza de Pandora, que decide salir del fondo de la caja cuando más la necesitas. Entonces piensas que tal vez aquella frase no es una sentencia categórica, que tal vez hay un resquicio de luz en aquel mundo al que le han quitado todo fulgor con un puñado de palabras. Así que te enfadas y te rebelas, todo a la vez, porque eres consciente de que un juicio subjetivo, una opinión ajena a ti, ha logrado desestabilizarte (aunque sea momentáneamente).

¿Acaso tienes que aceptar sin más lo que otra persona diga como si fuera un dogma incuestionable? ¡No! Por muy bien que esté dicho o escrito. Por mucho que esa persona sea una figura de autoridad a la que respetas y admiras. Tienes derecho a discrepar, a disentir, a tener tu propia visión de ciertos hechos. Puedes (y, de hecho, deberías) cultivar el pensamiento crítico para desarrollar tu propia opinión, argumentada siempre, de forma que no puedan instrumentalizar la palabra contra ti, sino que se entable una conversación, un diálogo de igual a igual, en el que ambas partes expongan su punto de vista desde el respeto y la voluntad de comprensión. Pero, como digo, no pretendo sentar cátedra, simplemente estoy pensando por escrito. Porque veo que cada vez más escasean las opiniones respetuosas, cimentadas en argumentos elaborados. Solo hay «likes» o «hates», sin más. Críticas destructivas que no sirven para nada.

Sin embargo, me estoy yendo por las ramas, porque la frase que ha incendiado mis dedos y mis letras no pertenece a esa categoría simple del juicio vacío y arrogante. Es una opinión que el profesor explicó y defendió con argumentos muy bien construidos. Y, aun así, a pesar de lo muchísimo que le respeto y de que valoro su opinión, no estoy en absoluto de acuerdo con él en esa afirmación. Respetuosamente discrepo. Pero llegar a esta conclusión no siempre se consigue en línea recta, a veces tienes que perderte por el camino (al menos, en mi caso, que me pierdo hasta en mi propia habitación).

Más allá de por qué estoy o dejo de estar de acuerdo con una frase, quería traer a colación esta anécdota para pensar en cómo las palabras pueden afectarnos más de lo que cabría pensar. Un comentario hecho por alguien a quien queremos (o de alguien a quien odiamos), el discurso de una figura de poder, la afirmación de aquellas personas con cierta influencia… todas esas palabras —que pueden o no perseguir un objetivo oculto— ostentan poder y tienen una gran repercusión sobre la gente. Muchas veces somos conscientes de ello, pero en numerosas ocasiones hay palabras que nos afectan más de lo que nos gustaría. No es este un pensamiento de corte pesimista, más bien pretende arrojar luz sobre esa habilidad de las letras y sobre nuestra capacidad de discernir los objetivos que encierra y ambiciona cada discurso. Porque sí, queridos míos, las palabras tienen —mucho— poder y son las que configuran nuestra realidad. Esa que, en verdad, no existe. Esa que, según Nietzsche, es solo una interpretación.

T.

Con las manos en las letras © 2023 by Tania Suárez Rodríguez is licensed under CC BY-NC-ND 4.0